2024.09.01

学園通信 2024年 秋号

学園通信(2024年 秋号)ができました。 (PDF版はこちら)

<主な内容>

・特集:先生の1日に密着取材!

・保護者のとっておき先生エピソード

・FUJINO STEINER COLUMN 卒業生対談

10期卒業生/シュタイナー学園教員 脇元克也さん、23期卒業生 石橋蒼土さん

特集撮影:三谷 浩

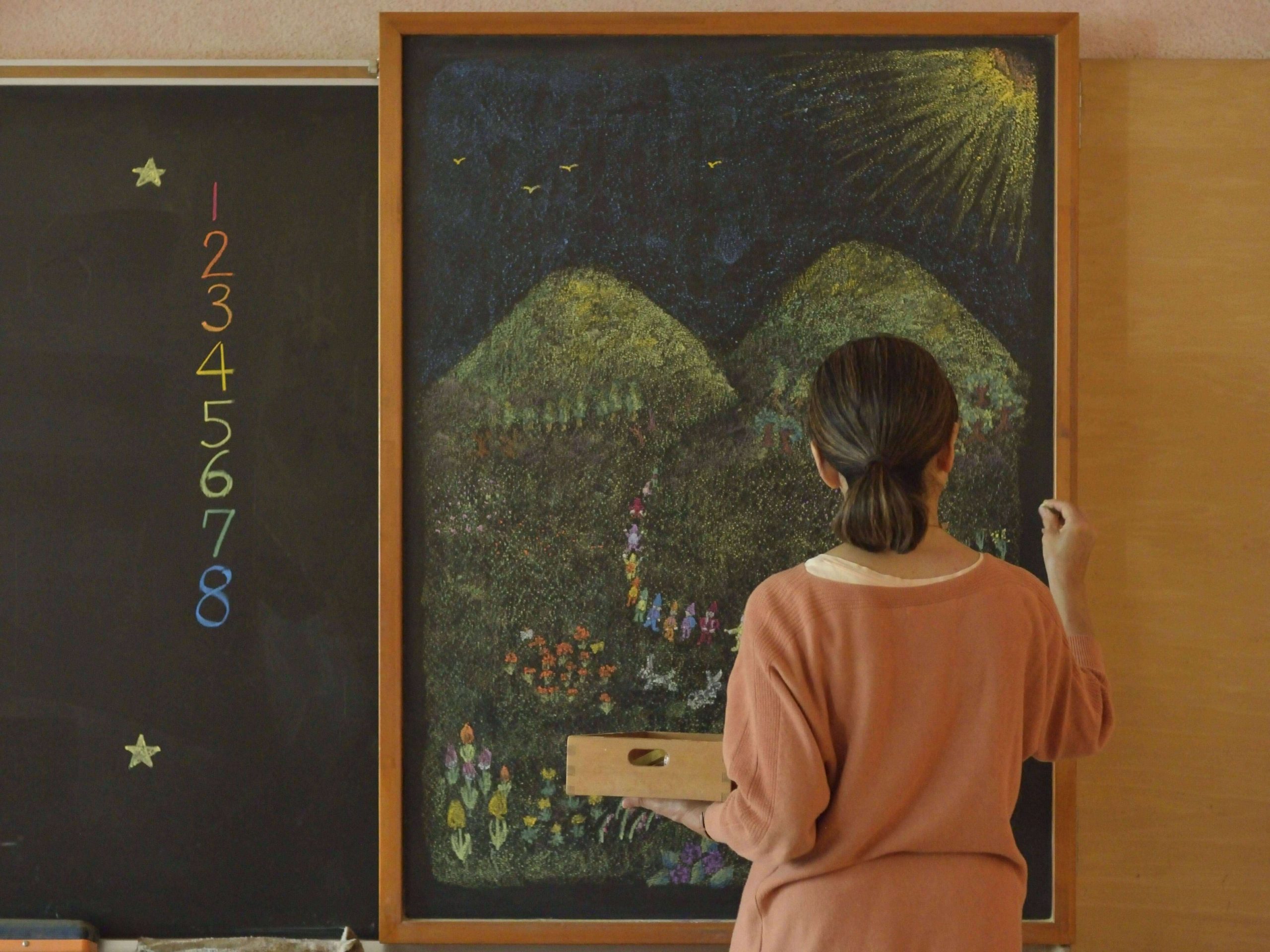

【特集】先生の1日に密着取材!

シュタイナー学園の先生はどんな1日を送っているのでしょうか?

1年生担任の田村正美先生に1学期半ばのある1日についてお聞きしました。

起床

「家事の隙間に、その日子どもたちに語る素話を覚えています」

出勤 授業準備

教職員朝の会

「連絡事項を共有した後、全員で詩を唱えて子どもたちに思いを寄せます」

朝のあいさつ

「子ども一人ひとりと握手をしてその子の様子を感じとります」

8:30 はじまりの合図

「グロッケンの音を合図に遊んでいたあやとりなどを片付けます」

詩の朗唱 歌・笛など

「キンダーハープの音色で季節の歌を歌います」

リズムの時間

「カエルになったり、ウサギになったり…」

エポック授業

「ファンタジー豊かに。蜜蝋クレヨンを使ってノートに描きます」

素話

「童話が大好き」

おやつ 中休み

専科手の仕事、運動遊び(体育)、オイリュトミー、中国語、英語など

「学校周辺の山歩きをすることも」

昼食

「食べ物に感謝する詩を唱えてからいただきます」

掃除

おわりの会

13:30 下校 お迎え

「子どもたちは先生と握手をして保護者のもとへ帰ります」

片付け 授業準備 教員会議など

「草木染めの授業用に桜の木の皮を煮たり…。家庭訪問や面談もあります」

帰宅

「家事は家族で分担しています」

就寝

「眠る前に子どもたちのことを思い浮かべます」

<リズムの時間>

イー・アー・オーを表すオイリュトミー(※)の動きや、歌をいくつか、そして先生のお話を聴きながら体を動かします。動物になってスキップをしたり、サイドステップをしたりすると、子どもの様子がよくわかります。最初はスキップや片足立ち、しゃがんで跳ぶ、などの動作が難しい子もいました。輪になって座り、お手玉を右手で受け取ると同時に左手で渡すという動きも、受け取れるけどどうしても渡せなかったり。でもだんだんとできるようになってきましたね。

※オイリュトミー:シュタイナー学校の芸術教科。言葉や音楽を、身体を通して表現する運動芸術。

<エポック授業>(※1)

前日に学んだことをみんなで思い出します。1年生の子どもたちはファンタジーが豊か。前日に小人さんが登場するお話をしてフォルメン(※2)を学んだので、その小人さんはまだいるかな? と問いかけたら、「いるいる〜!」と元気な声がかえってきます。お話の続きをワクワクと待ちながら、新しい学びが始まります。

※1 エポック授業:基本科目のひとつの科目を3週間前後、朝の105分を使って学ぶ授業。

※2 フォルメン:形を形成する時の動きの道、軌道を体験する芸術体験。

<素話>

エポック授業の最後に先生が語る物語を聞く時間があります。子どもたちは10〜15分、じっと耳を傾けます。毎日違うお話を語ります。1回で終えるお話もありますが、長いお話の場合は2、3回に分けることもあります。1年生の頃は、題材をグリム童話などの中から選びます。

<思い起こし>

シュタイナー学校の先生たちは、眠りにつく前に子どもたち一人ひとりの名前と姿を思い浮かべる時間を持ちます。眠る前に思い起こすと、朝になってふと「あの子にこれがいいんじゃないか」など子どもへのアイデアが唐突に浮かぶことがあります。不思議ですが、夜中に天使が仕事をしてくれた、と思うことにしています(笑)。

【インタビュー 1年生担任・英語専科 田村正美先生】

プロフィール:20年近く海外で過ごし、シンガポールでシュタイナー幼稚園の先生を務めたのち、2016年よりシュタイナー学園英語専科教員。2024年3月に担任をしていた8年生を送り出し、4月から新たに1年生を担任。

お話を聞く子どもの顔を思い浮かべて

先生たちは「素話」を何も見ずに語りますね。準備が大変では?

毎日違うお話を覚えるのは、最初の頃は苦労しました。でも慣れてくると、お話の概要や大切な言葉を覚えれば、あとは自分なりの言葉で話せるようになり、楽しく思えるようになりました。今は子どもが目を輝かせている様子が目に浮かび、このお話はきっと気に入る! と思うと覚えるのも苦ではなくなりました。

楽しみながら作るエポック授業

エポック授業も先生によってアプローチが違いますね。どんなふうに作るのですか?

エポック授業では”どの学年で何を学ぶか”というテーマはある程度決まっていますが、“どうやるか”は先生に任されています。例えば今、1年生には男の子と女の子の物語をしています。森の中で遊んでいるうちにヒゲのお爺さんと出会い、漢字を発見したり、数の国へ行ったりします。ファンタジーに浸って学んでいると、私が物語を話している最中に、登場人物になりきって聞いていた子どもが受け答えをし始めてしまうことも(笑)。お話のヒントは色々調べますが、子どもの生の反応を見て、どうしたら子どもたちが生き生きと学べるか、と考えていると不思議とアイデアがやってきます。担任になったばかりの頃は授業ができるか不安でしたが、今では創作することを楽しんでいます。

メッセージを受け取れる隙間を作っておく

忙しい毎日で、大切にしていることはありますか?

自分の力だけでやるのではなく、他からの力を借りたほうが良いものが生まれると感じます。先生仲間からの助言であることもあれば、子どもの反応や一言であることもあります。そうしたメッセージを受け取るためには、その隙間を作っておく必要があると思います。例えばあんまりガッチリと授業準備をしすぎると、何があっても変えられず融通が効きません。前回担任していたクラスが高学年だった時、子どもの一言でガラッと授業を変えたことがありましたが、その日は子どもたちの心の栄養になる授業ができたな、と思えました。

先生として、楽しむ秘訣は?

ある人が「この子どもたちとクラスに集うことは、生まれる前から約束されていたんだよ」と言っていました。この子たちとの出会いには、きっと何か意味があるはず! と思うと、何が起きても自分を貶めることなく、失敗も糧にすることができます。辛いときは自分が喜ぶことに集中する、とアドバイスをもらったこともあります。例えば子どもと一緒に何か楽しいことをする。忙しくても、子どもたちと草木染めをするのは楽しいです。何事も自分だけがやらなきゃいけない、と思わないことが楽しめる秘訣ですね。

【保護者のとっておき先生エピソード】

三谷 ゆかり(12年生、卒業生保護者)

編み物の宿題になかなか取りかからなかった3年生の息子(当時)。聞いてみると、授業中に毛糸が絡まってしまい解くのが面倒とのこと。あきらめて、編み物が入った布バッグを開けてみると、絡まっていたはずの毛糸がきれいに巻き取られていました。「小人さんがやってくれたんだ! ありがとう」と喜ぶ息子の姿を見て、さりげなく手を差し伸べてくださっている先生に心の中で感謝したのは言うまでもありません。

佐藤 真司(11年生、卒業生保護者)

保護者は、先生方が子どもの様子を記述した「成長の記録」を、年度末に受け取ります。担任の先生がそこに書いてくださる詩がとても印象に残っています。親の自分たち以外にこんなに我が子のことを見てくれている人がいるのだということにただただ驚くとともに、とてもあたたかい気持ちになりました。何回も読み返してみると、そのたびにいろんな発見があります。

三雲 美穂(6年、12年、卒業生保護者)

① 1年生の、毎朝の素話の時間。「先生! この話、知ってるよ!」と先生に伝えたいときは、「だまって自分の耳たぶをひっぱる」というルールがありました。 「静かにしなさい!」と大声で圧倒することもなく、静けさの中でお話を続けられるのと同時に、子どもたちの「先生に伝えたい!」という気持ちも汲み取ってくださる優しさに感動しました。目を輝かせて、満面の笑顔で、嬉々として先生に向かって耳をひっぱる1年生の子どもたち。授業参観でその光景を見て、かわいすぎて笑いをこらえるのが大変でした。

② この学園の担任の先生は、1年生に入学する前から、毎日、就寝前にクラス全員の子どもをひとりずつ思い浮かべながら、その子のためにお祈りをしてくださっているというお話を伺い感動しました。 クラス会で先生に確認すると「そうですよ。名前の順でお祈りしているんですけど…時間がかかるので、寝る前なので、最後の方はちょっと眠くなってしまったりして(笑)」と冗談をおっしゃっていました。 本当に激務でお疲れの中でも、毎日祈ってくださってありがたいなあ…と思いつつ、我が子は最後の方なので「先生、次は後ろからお願いします!」とお伝えしました(笑)。

③ 7年生の頃、息子が「悪さ」をしたとき、先生から「毎朝早く登校してもらって、1年生のお世話係のようなことをしてもらうことにしました」とお話がありました。「先生、良い罰を与えてくださってありがとうございます!」とお伝えしたところ、「違いますよ。罰ではありません。罰ではなく『良いおこない』に目を向けてもらうためなんですよ」とおっしゃられて、心が洗われる思いでした。息子は、最初は足取りが重かったのですが、1年生がかわいくてしょうがなくなってしまい、毎朝、いつもより早く学園に行くことを楽しみにしていました。 そんな日々が終わった頃、1年生の子どもたちから、「といれ、つれてってくれてありがとう」「といれ、ありがとう。」「◯◯くん、ありがとう。といれ」と、かわいいお手紙をたくさん抱えて帰ってきました。良き思い出です。

FUJINO STEINER COLUMN 卒業生対談

10期卒業生/シュタイナー学園教員 脇元克也さん、23期卒業生 石橋蒼土さん